【はじめに】

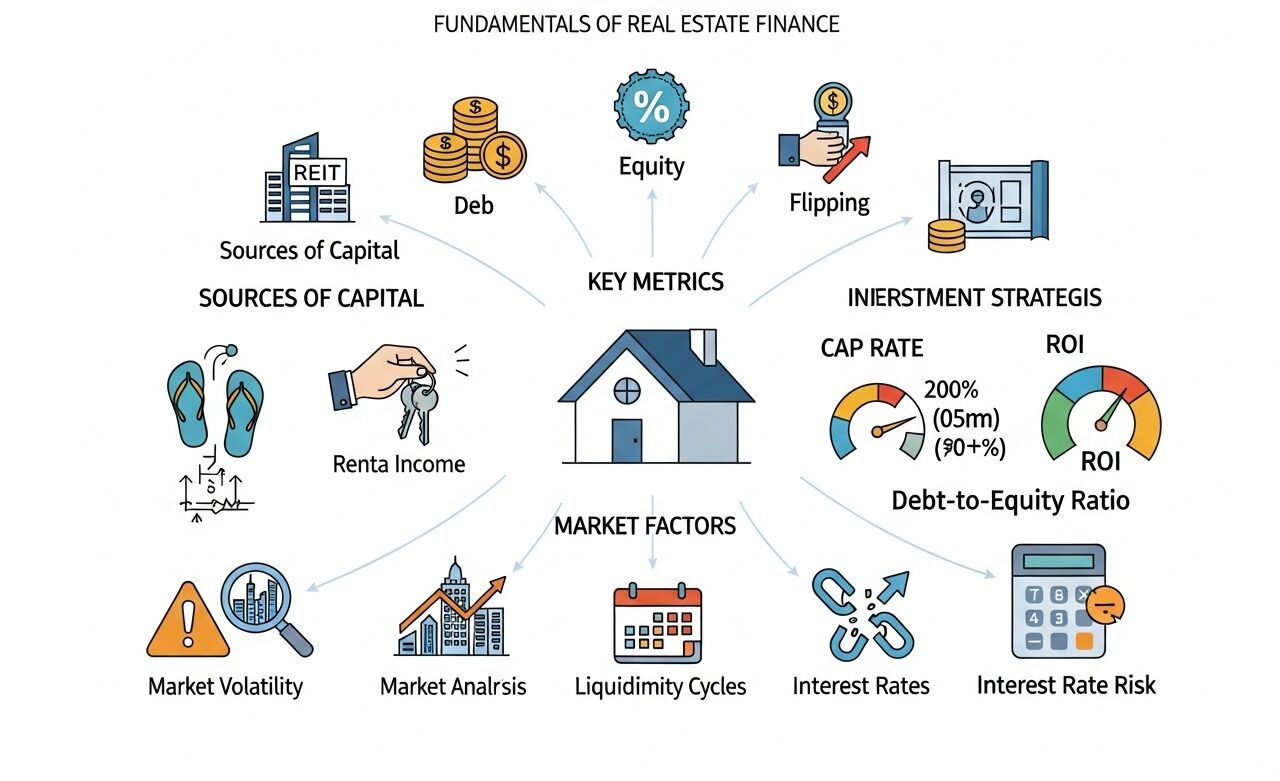

本記事では、不動産証券化協会認定マスターの試験科目105「不動産ファイナンスの基礎」について、過去の出題傾向を踏まえた頻出論点を体系的に整理し、解説します。学習の総仕上げや、知識の定着度を確認するためのツールとしてご活用いただければ幸いです。

科目:105_不動産ファイナンスの基礎

テーマ5-1:ファイナンス基礎理論(意思決定・ポートフォリオ・CAPM・資本構成)

核心知識

ファイナンス理論は、将来の不確実性(リスク)の下で、人々がどのように合理的な投資判断を行うかを体系化した学問です。その中核には、個人の満足度を考える「期待効用理論」、リスクを分散させる「ポートフォリオ理論」、リスクとリターンの関係をモデル化した「CAPM」、そして企業の資金調達方法を考える「MM理論」などがあります。これらの理論は、不動産証券化商品の価格評価やリスク管理の基礎となります。

頻出論点

- 期待効用理論:

- 期待効用: 金額の期待値ではなく、効用(満足度)の期待値です。

- 【ひっかけ注意】

>[誤]期待効用は、投資から得られる金額の期待値(平均値)のことである。

>[正]金額の期待値ではなく、効用(満足度)の期待値です。

- 【ひっかけ注意】

- 効用関数: リスク回避的な投資家は上に凸の効用関数で表されます。

- 期待効用: 金額の期待値ではなく、効用(満足度)の期待値です。

- ポートフォリオ理論:

- ポートフォリオの期待リターンは、各資産の期待リターンの加重平均。

- ポートフォリオのリスクは、資産間の相関係数に依存します。相関係数が小さいほど(-1に近いほど)、分散効果は大きくなります。

- 【ひっかけ注意】

>[誤]相関係数が大きいほど、分散効果は大きくなる。

>[正]小さいほど大きくなります。

- 【ひっかけ注意】

- 最適ポートフォリオ: 効率的フロンティアと個人の無差別曲線の接点であり、投資家ごとに異なります。

- 【ひっかけ注意】

>[誤]合理的な投資家が選択する最適ポートフォリオは、必ず同じ組み合わせとなる。

>[正]リスク回避度が異なるため、投資家ごとに異なります。

- 【ひっかけ注意】

- 分離定理: 安全資産があれば、最適なリスク資産ポートフォリオは全ての投資家で共通になります。

- 資本資産評価モデル (CAPM):

- 計算式: 期待リターン = 安全資産リターン + β × (市場の期待リターン – 安全資産のリターン)

- ベータ (β): 市場全体のリスク(システマティックリスク)に対する個別資産の感応度。

- リスクの分解: トータルリスク = システマティックリスク (分散不可) + アン・システマティックリスク (分散可能)。

- 【ひっかけ注意】

>[誤]βがゼロの資産は、トータルリスクがゼロの無リスク資産である。

>[正]β=0はシステマティックリスクがゼロなだけで、アン・システマティックリスクは存在しうるため、トータルリスクはゼロとは限りません。

- 【ひっかけ注意】

- 資本構成(MM理論・トレードオフ理論):

- MM理論(法人税なし): 企業価値は資本構成に依存しない。

- トレードオフ理論: 最適資本構成は、「負債の節税効果」と「倒産コストの期待値」のトレードオフで決まります。

- J-REIT: 法人税が実質非課税のため負債の節税効果がなく、この理論は適用できません。

- 【ひっかけ注意】

>[誤]J-REITの最適資本構成は、負債の節税効果と倒産コストのトレードオフで説明できる。

>[正]J-REITには負債の節税効果がないため、この理論は適用できません。

- 【ひっかけ注意】

テーマ5-2:金融商品の価格評価とリスク管理

核心知識

債券、株式、デリバティブといった金融商品の価値は、それらが将来生み出すキャッシュフローと、その不確実性(リスク)によって決まります。それぞれの商品の特性を理解し、適切な評価方法とリスク管理指標を用いることが、合理的な投資判断の基礎となります。

頻出論点

- 債券:

- スポットレート: 割引債(ゼロクーポン債)の利回り。

- フォワードレート: 将来のある時点からスタートする金利。

- 純粋期待仮説: ** (1+r2)^2 = (1+r1) × (1+f1,1) **の関係が成立。

- 【ひっかけ注意】: 計算問題で、(1+r2)^2 を 1+2r2 のように誤って計算しないこと。

- 最終利回り: 固定利付債の総合的な利回り(IRRと同じ)。

- デュレーション: ①実質的な平均回収期間、②金利変動に対する価格の感応度(リスクの大きさ)。デュレーションが長いほど、価格変動は大きいです。

- 【ひっかけ注意】

>[誤]デュレーションが長い債券ほど、金利が変動したときの価格変動は小さい。

>[正]大きいです。デュレーション=金利リスクの大きさと覚えましょう。

>[誤]デュレーションは、キャッシュフローの発生時期を単純平均したものである。

>[正]現在価値で加重平均したものです。

- 【ひっかけ注意】

- 株式(エクイティ):

- 定率成長配当割引モデル: P = D1 / (r – g)。

- NAV倍率: 投資口価格 / 1口当たりNAV。NAVは不動産を時価(鑑定評価額)で評価。

- 【ひっかけ注意】

>[誤]NAV倍率の計算に用いる不動産価格は帳簿価額である。

>[正]時価(鑑定評価額)です。

- 【ひっかけ注意】

- インプライド・キャップレート: 年間NOI / (時価総額 + ネットデット)。

- デリバティブ:

- 先物取引: 取引所で取引される標準化された義務の契約。

- 【ひっかけ注意】

>[誤]先物取引とは、将来の売買の「権利」を取引するものである。

>[正]「権利」はオプション取引です。先物は「義務」です。

- 【ひっかけ注意】

- オプション取引: 売買する「権利」の売買。買い手の損失は支払ったプレミアムに限定されます。

- 先物取引: 取引所で取引される標準化された義務の契約。

テーマ5-3:ストラクチャードファイナンス

核心知識

ストラクチャードファイナンスは、特定の資産が生み出すキャッシュフローに着目し、それを様々な金融技術を用いて加工し、多様なリスク・リターンの特性を持つ金融商品に仕立て上げて投資家に提供する「仕組み金融」です。不動産証券化は、その代表的な一分野です。

頻出論点

- 流動化と証券化:

- 流動化: オリジネーターがSPVに資産を移転し、主に借入れで資金調達する仕組み。

- 証券化: 資産を裏付けに、優先劣後構造を持つ有価証券を発行する仕組み。

- 倒産隔離と信用補完:

- コミングリングリスク: サービサーの口座でSPVの資金と自己資金が混ざるリスク。

- 第三者対抗要件: 証券化の倒産隔離に必須。

- 現金準備勘定は、信用補完と流動性補完の両方の機能を併せ持ちます。

- J-REITのデット・エクイティファイナンス:

- 投資法人債: 主要なデット調達手段。クーポンはスプレッド・プライシングで決定。

- 【ひっかけ注意】

>[誤]J-REITの投資法人債の主な資金の出し手は銀行である。

>[正]主に機関投資家です。銀行からの資金調達は「借入れ」です。

- 【ひっかけ注意】

- 公募増資: 主要なエクイティ調達手段。2013年の異次元緩和時などに活発化。

- 売買主体: 売買代金ベースでは海外投資家が約7割を占め、市場を牽引。

- 【ひっかけ注意】

>[誤]J-REIT市場の売買代金で最も大きな割合を占めるのは個人投資家である。

>[正]海外投資家が約7割を占めます。

- 【ひっかけ注意】

- 投資法人債: 主要なデット調達手段。クーポンはスプレッド・プライシングで決定。

- 投資インデックス:

- 株価インデックス: TOPIXは時価総額加重型、日経平均は株価平均型。

- 【ひっかけ注意】

>[誤]日経平均株価は時価総額加重型である。

>[正]株価平均型です。時価総額加重型はTOPIXです。

- 【ひっかけ注意】

- 不動産投資インデックス (AJPIなど): 鑑定評価額をベースに算出。

- AJPI: 実物不動産レベルのパフォーマンス(レバレッジなし)。

- AJFI: ファンドレベルのパフォーマンス(レバレッジあり)。

- 【ひっかけ注意】

>[誤]不動産投資インデックスAJPIには、レバレッジ効果が反映されている。

>[正]AJPIは実物不動産レベルなので反映されません。レバレッジ効果が反映されるのはファンドレベルのAJFIです。

- 【ひっかけ注意】

- 株価インデックス: TOPIXは時価総額加重型、日経平均は株価平均型。

- パフォーマンス評価指標:

- シャープ・レシオ: 超過リターンを標準偏差 (トータル・リスク)で割ったもの。

- 【ひっかけ注意】

>[誤]シャープ・レシオは、超過リターンを市場ポートフォリオの期待リターンで割って算出する。

>[正]標準偏差で割ります。また、分子は安全資産リターンに対する超過リターンです。

- 【ひっかけ注意】

- トレーナーの測度: 超過リターンをベータ (システマティック・リスク)で割ったもの。

- シャープ・レシオ: 超過リターンを標準偏差 (トータル・リスク)で割ったもの。

暗記のポイント

- J-REITの売買主体: 海外投資家が圧倒的(約7割)。

- 株価指数: TOPIX=時価総額加重、日経平均=株価平均。

- 不動産指数: AJPIは実物レベル(レバなし)、AJFIはファンドレベル(レバあり)。

- パフォーマンス評価: シャープレシオ=対標準偏差(トータルリスク)、トレーナーの測度=対ベータ(システマティックリスク)。

【おわりに】

今回は、科目105「不動産ファイナンスの基礎」の要点について解説しました。CAPMやポートフォリオ理論といったファイナンスの基本理論から、各種金融商品の評価方法、パフォーマンス指標まで、計算問題を含めて出題される可能性のある重要な分野です。公式の意味を理解し、実際に手を動かして計算に慣れておくことが大切です。

次回は、最終科目となる106「不動産証券化と倫理行動」について解説します。引き続き、合格に向けて学習を進めていきましょう。

コメント